福祉情報/テーマ別3

◆重度訪問介護とは

◆介護保険と障害福祉の適用関係

◆ノーマライゼーションプラン

◆やさしい住まい推進事業

◆川崎市の災害時対応の現状

◆令和6年度障害福祉等サービス報酬改定と内容の一部・重度障害者の入院時コミュニケーション支援

◆大人の発達障がい、どこに相談したら?

◆医療的ケア児通学支援事業

◆障害者権利条約と障害者差別解消法

◆川崎市の災害時対応の現状

◆川崎市の災害時対応の現状~要援護者・医療的ケア児者~

災害時に対する対策や対応は少し調べるだけでたくさんの情報が出てきます。その中からいくつかを抽出して川崎市の要援護者・医療的ケア児者に対する災害時対応をお知らせします。

◆災害時要援護者避難支援制度

災害時に自力で避難することが困難な災害時要援護者が名簿登録の申込みをし、地域の支援組織に名簿を提供し、地域において助け合いによる避難支援体制づくりを行う。

◆災害時個別避難計画

避難行動に支援が必要な災害時要援護者に対し、災害時の具体的な避難方法や安否確認の円滑化などを目的として、災害時個別避難計画の作成を行います。(障害支援区分4から6で重度の方から優先して作成)

◆医療的ケア児者への発災時の電源確保事業

人工呼吸器を使用している医療的ケア児者に対し、市内3ヶ所のリハビリセンターに用意してあるプラグインハイブリッド車から、医療機器の外部バッテリーへの充電ができる制度です。(事前の申し込みが必要です)

◆川崎市在宅人工呼吸器使用者災害時電源給付事業

連続6時間以上人工呼吸器を使用する在宅の方へ、災害時に生命を維持する上で必要となる非常用電源装置等1・発電機、2・蓄電池、3・自動車用バッテリー等の直流DC電源を呼吸器に対応する交流ACに変換する装置。を給付する事業です。

◆避難所について

避難所において要配慮者スペースを設けることになっていますが、事前にどの場所にどのくらいのスペースということは、具体的に示されていません。

二次避難所(川崎市二次避難所(福祉避難所)開設・運営(基本)マニュアルより抜粋)

二次避難所は一般的な避難所において生活に支障をきたす方がいる場合に、二次避難所として協定を締結、または指定している施設の安全確保や職員の配置等の確認等を行った後に開設することになりますので、最初から避難所として利用することはできません。

市内3か所のリハビリテーションセンターを公設の二次避難所として発災直後から開設することとしました。(他の二次避難所は避難所での情報収集の上、開設準備を始める。)

※いずれにしても川崎市の場合、二次避難所へ行くには一般的な避難所において、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする方で、介護保険施設や医療機関等に入所・入院するに至らない程度の要援護者を対象とします。と明記されていますので、避難所におけるいわゆる判定を受けなければなりません。

(令和3年5月に内閣府より福祉避難所の確保・運営ガイドラインが改定され、その中に・福祉避難所の指定およびその受け入れ対象者の公示・指定福祉避難所への直接の避難の促進など)

とあるのですが川崎市は事前の公示や直接避難は現在行わないようです。ほかの自治体では行っているところもあるようですが。

神奈川県災害派遣福祉チーム(神奈川DWAT) DWATとは(DisasterWelfareAssistanceTeam の略)

大規模災害時に、一般避難所等における災害時要配慮者の福祉ニーズに的確に対応し、その避難生活中における生活機能の低下等の防止を図りつつ、一日でも早く安定的な日常生活へと移行できるよう、必要な支援を行う福祉専門職等で構成するチームです。

※国では、平成30年5月に「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」(令和5年3月31日改正)を発出し、各都道府県において、災害福祉支援ネットワークの構築と災害派遣福祉チームの組成について示されました。神奈川県は令和2年度に神奈川県災害派遣福祉チーム(神奈川DWAT)を設置しています。

制度や事業に関する詳細については、区役所や医療的ケア児・者等支援拠点、相談支援専門員などにご確認をお願いします。

◆やさしい住まい推進事業助成金について

◆やさしい住まい推進事業助成金について

やさしい住まいについての助成金に関して、給付額(自己負担額)のことなどについて、川崎市のホームページなどからの情報を抜粋してお知らせします。

まず、申請時にいろいろな書類を提出することになりますが、その中に見積書も含まれます。

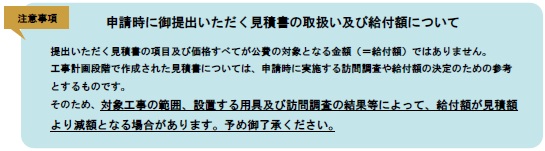

ホームページに注意事項として、下記のような記載があります。

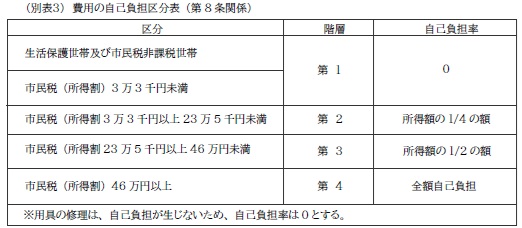

◆やさしい住まい推進事業実施要綱には、自己負担額について

・第8条自己負担額は、給付対象者及び交付対象者(以下「対象者」という。)の属する世帯の市民税額に応じて、世帯の所得区分により、別表3に定める「費用の自己負担区分表」により算定した額とする。との記載があります。

所得に応じて自己負担が発生するのは分かるのですが、階層第1の自己負担率0と書かれている方でも自己負担が発生するケースがあるようです。なぜこのようになるのか川崎市に問い合わせても、良くわかる説明はして頂けませんでした。(私の理解力がないのかもしれませんが)

川崎市の場合全国的にみれば、行政側が助成額の負担率多く設定してくれています。

せっかく制度として助成をして頂いているのですから、負担額が発生する詳細について、丁寧に説明をして頂きたいと思います。また、障害者権利条約の基本理念や昨今国や地方自治体でもよく耳にする、障害はその人にあるのではなく、社会にある社会的障壁と言われることを、このような制度で機器を使って障壁をなくせるのですから、そこに負担が厳しい方に負担が発生するというのは、違うと思うのですが。

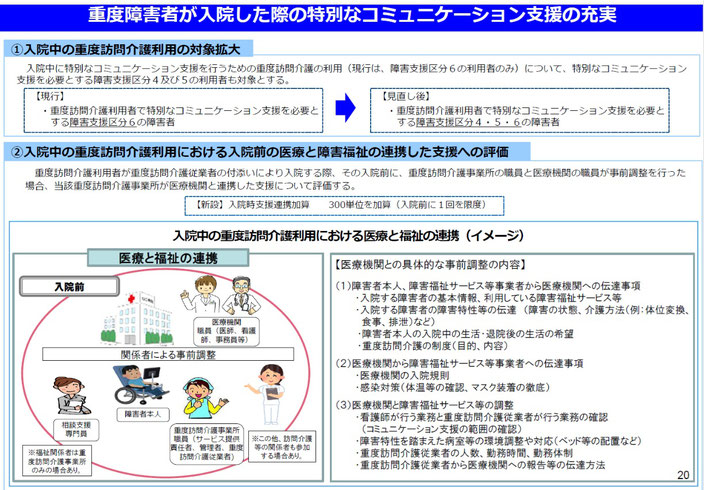

◆令和6年度障害福祉等サービス報酬改定と内容の一部・重度障害者の入院時コミュニケーション支援

◆障害福祉等サービス報酬改定とは

この障害福祉等サービス報酬改定内容を作成するために、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」という場において、約一年間内容の検討が行われます。

私達が福祉サービスを利用するため、サービス事業所に支払われる報酬単価や、サービス内容について定期的な見直しを行うものです。(これに伴い制度の変更も付随される場合があります。)

今回の改定の一部ですが、重度訪問介護で入院時にコミュニケーション支援が必要な方の対象が広がりました。このように利用対象が広がる(関係団体がヒアリング時に要望していることが大きいと思われます。)ものもあれば、利用要件が細かくなったりしている所もあります。

利用している側には、なかなか理解しづらい事柄かとは思いますが、日々の生活で「もっとこうなればいいのにな」とか、ヘルパーさん不足問題等は利用する側の当事者が声をあげていく必要があると思います。

◆障害者権利条約と障害者差別解消法

◆障害者権利条約と障害者差別解消法

そもそも障害者差別解消法とは、障害者権利条約を批准するために必要な国内法の一部として法整備されました。

【障害者権利条約とは】

障害者権利条約とは、国連の人権条約で、障害者の人権や基本的自由を守れるように国がやるべきことを決めるという国際的な取り決めのことです。

「私たちのことを私たち抜きに決めないで」この合言葉のもと、世界中の障害のある人たちが参加して、2006年「障害者権利条約」が作成されました。

2007年に日本も署名しました。ただ、日本が条例に締結したのは2014年でした。国内の障害者制度や法律の制定・改正を行い、条約を批准するに足り得る国内の法整備等に7年かかりました。

【主な施策】

2011年 障害者基本法の改正

2012年 障害者総合支援法の制定(障害者自立支援法の改定)

2013年 障害者差別解消法の制定(施行は2016年4月1日)、障害者雇用促進法の改正

改めて障害者差別解消法とは

全ての国民が、障害の有無によって分け隔たれることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が制定され、2016年4月1日から施行されました。

また以前にもお知らせしたと思いますが、2021年6月4日差別解消法が改正され、民間事業者の合理的配慮が義務化となり、3年以内に施行されることが決まりました。

「合理的配慮」の提供

障害のある人は社会の中にあるバリアによって、生活しづらい場合があります。この法律では役所や事業者に対して、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くため、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。(内閣府パンフレット「合理的配慮」をしっていますか?より)

この法律が出来てから8年が経ちますが、法律がある事や、合理的配慮の内容を知っている人はほとんどいないと思います。また知っていて困ったことがあっても、相談先がはっきりとしないので、進展がなかったりします。

私たちが社会で暮らしていく中で、社会的障壁や基本的人権に関して、いちいち法律をふりかざす。ということではなく、お互いの理解のために、法律を使っていけば良いのですが、現状法律の周知・理解がなく、ただ法律がある。という事だけになってしまっています。それでも障害者差別解消法を知っている人たちが、有効なものにしていけるよう、少しでも声をあげていかないと。と思います。

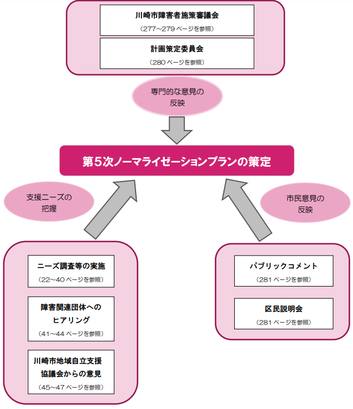

◆ノーマライゼーションプラン

◆かわさきノーマライゼーションプラン・団体ヒアリング

川崎市は〔昭和56(1981年)~平成3(1991)年〕国際障害者年の年に「川崎市障害者福祉基本構想」を発表し、障害者の自立のための援助の体系化やリハビリテーションシステム、生涯授産構想などを提起しました。

この施策から始まり、〔平成9(1997年)年~平成22年(2010年)年〕にかわさきノーマライゼーションプラン、〔平成21年(2009)年~平成26(2014)年〕に第3次かわさきノーマライゼーションプランとなり、現在が「第5次かわさきノーマライゼーションプラン」となっております。

【計画期間】

障害者計画は令和3(2021年)年度から令和8(2026)年度までの6か年計画ですが、障害福祉計画及び障害児福祉計画は令和3(2021)年度から令和5(2023)年度までの3か年計画となっています。そのため、計画期間の3年目には、令和6(2024)年度以降の障害福祉計画及び障害児福祉計画を新たに定めるとともに、国における社会保障制度改革の動向や、本市の障害福祉施策を取り巻く状況の変化等を踏まえ、必要に応じて、計画全体の見直しを行います。(第5次かわさきノーマラーゼーションプラン3pより)

【団体ヒヤリング】

障害福祉計画及び障害児福祉計画が今年度末までとなり、来年度の障害福祉計画及び障害児福祉計画と、必要に応じて、計画全体の見直しを行う年度となります。

第5次かわさきノーマライゼーションプラン策定にあたり、令和2年(2020年)7月から8月にかけて、23の団体等へヒアリングが行われました。今年も行われる予定ですでに声がかかっている団体もあるようです。行政に要望・意見を言える貴重な機会だと思います。(あとはニーズ調査・パブリックコメント・区民説明会となります。前回と同様に行わればですが。)

【団体ヒアリングの主な意見】

1 相談支援体制に関すること

2 地域生活の支援に関すること

3 子どもの支援に関すること

4 住まいの支援に関すること

5 保険・医療に関すること

6 支援体制の確保に関すること

7 雇用・就労支援に関すること

8 心のバリアフリーに関すること

9 社会参加に関すること

10 バリアフリー化に関すること

11 災害・緊急時対策に関すること

ヒアリングの集計として、11項目に分けて冊子の41pから主な意見として載っています。

当時、意見を上げた人達の中には、「えっ、これだけ!」と思われた方も多いかと思います。そういうところも含めて声を上げていければと思います。

今年度、団体ヒアリングの年になります。みなさんからの意見を集めますので、詳しくはニュース6pをごらんください。

※HPからの意見募集も行っています。

◆医療的ケア児通学支援事業

◆医療的ケア児通学支援事業

令和3年9月、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行されました。

この法律の趣旨を踏まえ、文部科学省は、学校における医療的ケアの環境整備に充実を図るため、校外学習や登下校時の送迎車両に同乗することも含め、自治体等に、医療的ケア看護職員の配置ができるよう予算立てをしました。

神奈川県では、令和4年度より「県立特別支援学校における医療的ケア児通学支援事業」を開始しています。

【令和5年1月神奈川県教育委員会特別支援教育課による(ご案内)より一部抜粋して、掲載します。】

1. 医療的ケア児通学支援事業の制度概要

(1)目的

医療的ケアが必要なため、保護者が送迎をしている医療的ケア児に対して、

スクールバス若しくは福祉車両等により登校時の通学を支援します。

(2)事業内容

・スクールバスに学校の看護師が同乗、若しくは福祉車両等に訪問看護ステーション等の看護師が同乗し、医療的ケア児の見守り及び医療的ケアを実施することにより通学を支援する。(スクールバスについては学校が対応します。)

(3)対象となる医療的ケア児

・現在、医療的ケアが必要なため登下校でのスクールバス利用ができていない医療的ケア児

・体調が安定しており、定期的に登校することができる

・保護者から、課題があった際には中止する場合があること、試乗の際に同乗をお願いすることについて同意を得ている。

<車内で実施する医療的ケア>

吸引(鼻腔内、口腔内、気管カニューレ内)、酸素療法や人工呼吸器の管理

その他学校が認めたもの

(4)対象となる事業者

・医療的ケアを実施できる看護師が所属している事業者

(訪問看護ステーション、放課後等デイサービス等)

(5)同乗者(医療的ケアの実施者)

・事業者の看護師(訪問看護ステーション、放課後等デイサービス等)

(6)実施する医療的ケア

・主治医からの指示(指示書)に基づく医療的ケア

(指示書は保護者が主治医からもらいます)

(7)利用区間

・自宅→学校 (本事業は登校のみの実施となります)

※詳しくは神奈川県ホームページをご覧ください。

▶令和5年度 県立特別支援学校における 医療的ケア児通学支援事業について(ご案内)

通学の支援は、自治体が実施する地域生活支援事業の通学サポートがあります。

・対象となる障害児は、主たる介護者の疾病や就労という条件がありますが、本人の障がいの種別に関わりなく利用が可能です。

・乗降の際、運転手が介助できれば、福祉有償運送等の車両を利用しての送迎も可能です。

・医ケアのある方も利用できますが、看護師さんや医ケアのできる介護士等の同乗が可能です。

◆介護保険と障害福祉の適用関係

◆介護保険サービス優先の捉え方

| 設定区分 | 対象者 |

負担の上限額 (月額) |

| 第1段階 | ※生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |

| 第2段階 |

市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額 +その他の合計所得金額の合計が80万円以下 |

24,600円(世帯)

|

| 第3段階 |

市町村民税世帯非課税で第1段階及び 第2段階に該当しない方 |

24,600円(世帯) |

| 第4段階 |

①市区町村民税課税世帯~課税所得380万円 (年収約770万円)未満 ②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満 ③課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |

①44,400円(世帯) ②93,000円(世帯) ③140,100円(世帯) |

※生活保護を受けていても、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)は、介護保険の被保険者となります。

・介護保険の被保険者である場合には、自己負担部分(介護費の1割分)が生活保護からの給付(介護扶助)となります。

・介護保険の被保険者以外の者の場合は、介護扶助が10割全額を給付します。

・他法等による給付がある場合には、その給付を優先します。

厚労省の資料より抜粋すると上記のようになりますが、この他にも日常生活用具や補装具費など介護保険の限りではない項目もありますので、担当ワーカーさん・相談支援専門、各地域の基幹相談支援センター・地域相談支援センターに相談してみてください。

◆大人の発達障がい、どこに相談したら?

◆大人の発達障がい、どこに相談したら?

【大人の発達障害についての相談機関】

▮川崎市発達相談支援センター TEL 044-223-3304

川崎市内に在住のご本人、ご家族、(学校関係者、保健福祉機関などの方も含む)は、発達障害(知的な遅れがない方)やその疑いのある方の心身の健康に関する心配や、家庭生活や社会生活での困りごと、就労などについての相談を受け付けています。

相談には予約が必要です。

※多摩区・麻生区にお住いの15歳以上の方のご相談は、川崎市発達障害地域活動支援センターゆりの木になります。

▮川崎市発達障害地域活動支援センターゆりのき TEL 044-969-7177

【パートナーの発達障害でお悩みの方の支援】

▮フルリールルーム

発達障害をパートナーに持つ方のカウンセリングだけではなく、当事者同士が語り合う「カサンドラかたりば」も開いています。

★大人の発達障害について、知りたい方には、川崎市からわかりやすいパンフレットが出ています。

「大人のための発達障害理解と対応のヒント」

◆重度訪問介護とは

◆重度訪問介護とは

重い障害のある方の地域生活をサポートするサービス

このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。

1.生活全般にわたる援助

2.外出時における移動中の介護

3.日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援

4.病院等に入院又は入所中の必要な支援等(区分6以上)

5.運転中における駐停車時の緊急支援

※4と5については利用時の詳しい規定を区役所または相談支援専門員にご相談ください。

◆対象者

障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方

(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する

(一) 二肢以上に麻痺等がある

(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている

(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。

大まかな説明としては以上のようになりますが、居宅介護のヘルパーとの違いがわかりづらい方もいらっしゃるかと思います。

簡単に説明しますと、重度訪問介護はもともと同一事業所が24時間のサービスを8時間の三交代で行う。という制度設計から始まり。現在も「同一事業所が長時間のサービスを行う」が原則。という事と上記の3「見守り等の支援」が大きな違いとなります。

◆重度訪問介護を行う事業所が少ない

現在も重度訪問介護を行っている事業所はとても少ないです。これは何故かというと、上記の通り「同一事業所が24時間のサービスを8時間の三交代」で採算がとれる。という報酬単価だったものが基礎になっていて、報酬改定等で単価アップがされていますが、単価が低い事が一番の原因だと思われます。

重度訪問介護とは、の説明にもある通り「重い障害があっても在宅でも生活が続けられる」なのですから、必要であるから出来た制度ですが、今は”原則3時間以上だと重度訪問介護サービス提供”という事になり、短時間でも重度訪問介護を勧められる傾向があります。

短時間でも行ってくれる事業所さんがあれば良いのですが、長時間でも対応できる事業所(やりたくても出来ない)がほとんどない。という状況では、在宅生活の保障には繋がらないのではと痛感します。

障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す。(厚労省HPより)というノーマライゼーションの理念の通り、制度などの制約で、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける事に支障が出ないよう望みます。